過程戲劇

促進轉化的工具

過程戲劇是什麼

過程戲劇是一種體驗形式的戲劇,參與者透過體驗戲劇人物的過程,為自己創造意義,而不是為觀眾表演解決方案。過程中,參與者和導師都會時而進入,時而抽離角色,對角色感同身受,並反思他們的真實生活。

過程戲劇起源於以戲劇作為學習媒介的教育,現在已廣泛應用於學校以至職場培訓,通常透過使用全身感受的戲劇元素,令參與者體驗到更全面和整體的同理心過程,以達至實質的轉變。

越來越多機構採用這方法,鼓勵團隊成員逆地而處,體驗特定的事件或具爭議的話題。工作坊導師會邀請參與者,扮演虛構故事或真實事件的人物,讓他們擺出定格姿態,或口頭表達自己的想法,也可能會創作短劇,或小組即興表演,過程中也會使用到書寫工具等道具。

過程戲劇的可能性

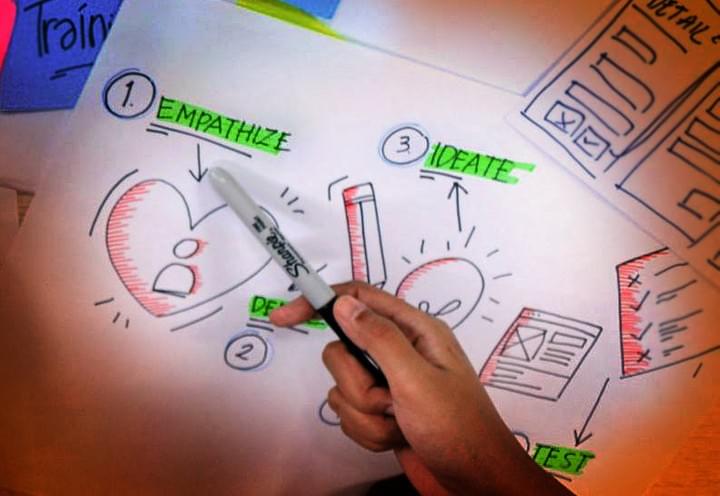

設計思維

IDEO 設計思維方法包括五個步驟,當中特別強調首個步驟:同理心,而過程戲劇在提升同理心方面最具效果,體驗過程本身,就是邀請參與者體驗他人的生活。

劇目

- 長者設計項目

多元與共融

過程戲劇的核心力量是提高同理心,讓參與者體驗到小眾或被邊緣化社群所面對的挑戰。

劇目

- 職場性傾向歧視

- 同志與教會

- 母職與性別平等

可持續發展目標學習

聯合國 2030 年整整17 個可持續發展目標的關鍵信息就是「不讓任何一個人掉隊」,這意味着了解自己和他人,以團結一致實現全球目標。過程戲劇適用於單個可持續發展目標或一般主題,提供真實或虛構的場景,參與者可以在其中體驗自己作為問題的一部分和/或變革的一部分。

劇目

- 飢餓與性別平等

- 氣候變化與香港工友

同時提供 2030 SDGs 桌遊工作坊

定制培訓

作為學習媒介,過程戲劇本身可以靈活適應特定着重點的主題。

過往主題包括:

- 自我對話

- 傳教士的故事

- 食物浪費

- 中國工廠工友的生活

參加者心聲

1「可以從不同角色及角度去了解主角所經歷的處境」

2「整個戲劇體驗有一個故事線,帶動不同部分的體驗和討論 (會代入而且深刻);可以聽到大家討論的結果,互相學習;Facilitator 演技好好,又無比其他人反應影響出戲是令人投入該部份重要一環」

3「非常Good」

工作坊所需

要達到效果,工作坊需時至少 2 小時,最佳為 2.5 小時,不過亦可靈活延長至 3 小時。如以學校課堂計算,因時間較短 (例如45分鐘),至少需佔兩節課,而參與人數最佳為 16-20 人。至於較大的團體,建議可分為兩個或以上的工作坊進行。

導師簡介

卓灝賢 (義安) 在香港藝術學院受專業應用戲劇導師培訓。在此之前已有超過30年舞台製作經驗,擔任導演、編劇、演員和監製等主要崗位。

© Copyright 2024